NORMARE, PROMUOVERE I DIRITTI E SENSIBILIZZARE

I risultati della Mappa dell’Intolleranza 4.0 offrono numerosi spunti di riflessione utili al giurista e al costituzionalista.

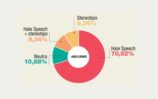

Il primo dato che emerge è l’aumento esponenziale dei tweet xenofobi e razzisti, che sembra direttamente connesso all’attenzione posta dal dibattito politico e pubblico sulle problematiche legate all’immigrazione verso l’Europa. Ciò è dimostrato dalla chiara correlazione tra il linguaggio d’odio utilizzato dai politici durante le elezioni europee con l’incremento degli attacchi contro i migranti e gli stranieri sul web e i sui social network.

La sede del dibattito pubblico sembra oggi “spostarsi” dalle assemblee elettive, o dai circoli di partito, alle pagine e ai profili social dei politici, determinando l’inasprimento della discussione e scatenando insulti, razzismo e xenofobia.

Ciò genera non poche conseguenze che hanno un rilievo dal punto di vista giuridico.

In primo luogo, è evidente che la diffusione di un simile linguaggio sui social da parte dei nostri stessi rappresentanti non può che contribuire a creare un clima culturale sempre più ostile al “diverso” e allo “straniero”; clima lontano dai principi di uguaglianza e solidarietà cui è ispirata la nostra Costituzione, che – al contrario – ci ricorda come i diritti fondamentali “spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” (C. cost. sent. n. 105 del 2001).

In secondo luogo, la paura del diverso, che si diffonde sui social, viene “cavalcata” dai politici, i quali – incapaci di dare risposte strutturali ai fenomeni migratori – agiscono con provvedimenti “emergenziali” a carattere sempre più securitario.

Ne è un esempio lampante il decreto legge n. 113 del 2018 (convertito con l. . 132 del 2018) c.d. Decreto “Immigrazione e Sicurezza”, il quale di fronte ad una presunta “emergenza immigrazione” inasprisce le forme di trattenimento dei migranti in arrivo, sconvolge il sistema di accoglienza ordinario, potenzia i rimpatri e abroga la protezione umanitaria, precludendo di fatto il godimento di una serie di diritti, come quello al lavoro e alla formazione, presupposti essenziali di una reale possibilità di integrazione.

In terzo luogo, l’utilizzo dei social da parte dei politici sembra aver prodotto con particolare riferimento al tema dell’immigrazione e alla gestione delle frontiere conseguenze preoccupanti in grado di mettere in discussione le stessa fondamenta dello Stato di diritto. Si pensi, ad esempio, ai tweet del ministro dell’Interno accompagnati dall’hashtag #chiudiamoiporti che – senza l’adozione di alcun atto formale da parte dei Ministeri competenti – hanno impedito l’attracco di navi trasportanti migranti richiedenti protezione nei porti italiani. Tutto ciò rischia di porsi in netto contrasto con i principi di legalità e certezza del diritto: è davvero ammissibile che un tweet possa precludere la possibilità di godimento di un diritto costituzionale – il diritto d’asilo – (art. 10, comma 3 Cost.)?

Quanto appena esposto dimostra come la diffusione del linguaggio discriminatorio sul web possa avere un impatto anche sui diritti. Come intervenire allora?

Normare. Anzitutto, lo si è detto anche in riferimento alle precedenti edizioni del progetto, è necessario intervenire dal punto di vista normativo per regolare la diffusione del linguaggio intollerante sul web.

Ci si riferisce, in particolare, a quelle espressioni che “diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull’intolleranza – inclusa l’intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall’etnocentrismo –, sulla discriminazione e sull’ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera” (Raccomandazione 97/20, Consiglio di Europa).

L’introduzione di divieti e limitazioni alla diffusione di un tale linguaggio rappresenta, da un punto di vista giuridico, un tema delicato e problematico, poiché tocca nel profondo principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: il principio di eguaglianza e non discriminazione da un lato; la libertà di espressione dall’altro lato.

L’equilibrio tra i due principi è stato individuato dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito in diverse occasioni che “le leggi volte a contrastare il linguaggio dell’odio e a reprimere atti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, rappresentano – in una società democratica – una limitazione legittima della libertà di espressione in favore della tutela necessaria della reputazione degli individui e delle libertà fondamentali” (cfr. Corte Edu Gündüz c. Turquie, 4 dicemebre 2003; Feret c. Belgium, 10 dicembre 2009). Recentemente anche la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale non possono essere legittimate in nome della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) “perché quest’ultima cessa quando trasmoda nella discriminazione di e alla violenza di tipo razzista” (Cass. Pen. n. 21409 del 2019).

La stretta correlazione tra la diffusione dell’odio sul web con il linguaggio utilizzato dai politici, inoltre, potrebbe essere arginata mediante l’adozione di norme ad hoc negli statuti di partito o nei codici di condotta. Da questo punto di vista, è certamente da cogliere con favore il codice di condotta recentemente approvato dal Parlamento europeo, che tra le norme volte a regolare il comportamento dei parlamentari ha vietato l’utilizzo di un linguaggio offensivo, diffamatorio o che inciti all’odio e alla discriminazione.

Promuovere i diritti. Il linguaggio dell’odio non si combatte solo con divieti e sanzioni, ma anche mediante l’affermazione dei diritti di tutti e serie politiche di inclusione. In altri termini, là dove il legislatore ha fatto passi avanti nel riconoscimento dei diritti, l’evoluzione normativa sembra aver avuto un impatto anche sul piano culturale, diminuendo nettamente il clima di intolleranza nei confronti di soggetti storicamente discriminati. In effetti, la stessa Corte Costituzionale afferma che al fine di eliminare “discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali” si rende necessaria l’adozione “di interventi di carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare” le differenze sociali esistenti (C. cost. sent. n. 109 del 1993).

Una simile logica dovrebbe guidare il legislatore anche in relazione ai diritti degli stranieri. La continua diminuzione del livello di tutela dei diritti che ha contraddistinto le ultime novità normative in materia potrebbe aumentare la presenza di soggetti irregolari sul nostro territorio, con il paradossale effetto di potenziare il rischio di insicurezza e intolleranza, contrariamento allo stesso scopo legislativo.

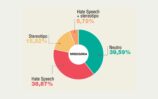

Educare e sensibilizzare. Per contrastare il linguaggio dell’odio e i suoi meschini effetti non è sufficiente agire a livello normativo. Gli interventi legislativi, infatti, per essere realmente efficaci devono essere accompagnati da una costante azione culturale per promuovere un contesto attento ai diritti di tutte e di tutti. Una simile considerazione appare tanto più vera se si guarda ai dati della Mappa dell’intolleranza 4.0 relativi alla misoginia: per la prima volta la misoginia non rappresenta la prima forma d’odio sul web. Il calo dell’odio nei confronti delle donne è certamente dovuto agli importanti passi avanti compiuti dal legislatore per colmare lo squilibrio di genere nel mondo del lavoro e nella vita pubblica. Tuttavia, i dati rimangono allarmanti e confermano come le parole d’odio contro le donne siano profondamente radicate nella nostra cultura, nel nostro linguaggio quotidiano. Ciò significa che l’evoluzione normativa non si è del tutto tradotta in un reale cambiamento culturale. L’idea di inferiorità della donna si riflette tutt’oggi nel linguaggio, producendo atteggiamenti discriminatori e violenti. La stessa Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, infatti, impone agli Stati di promuovere o mettere in atto “campagne dei programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza” (art. 13).

Normare, promuovere i diritti, sensibilizzare. Tre azioni che Vox-Diritti sta portando avanti, continuando a credere e a impegnarsi nella costruzione di una società realmente paritaria ed inclusiva.